Energie Vitalité Santé Naturellement

La psychologie du choix du fenbendazole contre le cancer

Comprendre la psychologie du choix du fenbendazole : entre espoir, incertitude et autonomie

Dans un contexte où les approches conventionnelles du cancer peinent parfois à répondre aux attentes des patients, certains choisissent d’explorer des options non traditionnelles, comme le fenbendazole. Ce vermifuge vétérinaire, connu pour son profil de sécurité et son accessibilité, suscite un intérêt croissant en raison de témoignages marquants, à l’image de celui de Joe Tippens.

Cependant, derrière ce choix, se dessine une réalité bien plus complexe que la simple recherche d’un remède : c’est un acte profondément psychologique, mêlant quête d’autonomie, gestion des émotions et confrontation à l’incertitude.

Pourquoi des patients se tournent-ils vers le fenbendazole ?

Le recours au fenbendazole n’est généralement pas une décision impulsive. Il s’inscrit dans un processus de réflexion motivé par plusieurs facteurs.

Les recherches en psychologie montrent que les individus sont plus enclins à adopter des traitements alternatifs lorsqu’ils estiment ne plus avoir de contrôle sur leur santé ou que les options classiques se montrent insuffisantes (Furnham & Forey, 1994). Le fenbendazole devient alors un moyen de reprendre la main, d’agir face à une maladie qui, souvent, donne le sentiment de passivité.

L’histoire largement diffusée de Joe Tippens – qui attribue sa rémission d’un cancer avancé à l’usage du fenbendazole combiné à d’autres suppléments – joue un rôle moteur dans cette dynamique.

Ce récit véhicule un espoir palpable et résonne particulièrement auprès de ceux qui cherchent des alternatives concrètes.

Ce phénomène rejoint la théorie de l’auto-efficacité formulée par Bandura (1997), selon laquelle les individus qui croient pouvoir influencer leur destinée sont plus enclins à entreprendre des démarches proactives, même hors des sentiers battus.

L’attrait du fenbendazole tient également à sa facilité d’accès : non soumis à prescription humaine stricte, il est perçu comme un levier d’indépendance dans un parcours médical parfois vécu comme contraint. Pour ceux qui ressentent une forme de défiance envers le système médical, ou simplement une envie de participer activement à leurs soins, cet aspect est loin d’être anodin.

Une expérience émotionnelle marquée par les hauts et les bas

S’engager dans une voie thérapeutique comme celle du fenbendazole entraîne une charge émotionnelle importante. Les premiers pas s’accompagnent souvent d’un regain d’espoir et de motivation, portés par l’idée d’avoir trouvé une alternative crédible.

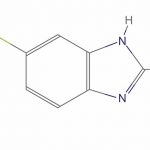

Cette dynamique est renforcée par certaines données précliniques prometteuses : des études ont en effet mis en évidence la capacité du fenbendazole à perturber les microtubules cellulaires*, à inhiber la captation du glucose par les cellules tumorales, et à entraver la croissance des tumeurs chez l’animal (Dogra et al., 2018 ; Son et al., 2020).

Mais cette euphorie initiale peut être suivie par des moments de doute. L’absence de résultats immédiats ou la confrontation aux réticences extérieures (notamment médicales) peuvent engendrer une forme de dissonance cognitive – cette tension psychique décrite par Festinger (1957) qui survient lorsqu’une croyance optimiste entre en conflit avec la réalité perçue.

Pourtant, cette ambivalence émotionnelle ne signifie pas que la décision est erronée : elle reflète simplement la complexité d’un parcours en dehors des cadres établis.

*Les microtubules cellulaires jouent un rôle crucial dans le développement et la division des cellules, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte du cancer. Les traitements visant à perturber les microtubules, comme la taxane et la colchicine, sont utilisés en oncologie pour interférer avec la division cellulaire des cellules cancéreuses. Cette approche vise à bloquer la croissance tumorale en empêchant la formation et la fonction normale des microtubules, ce qui peut induire la mort cellulaire programmée (apoptose) chez les cellules cancéreuses.

Cultiver la résilience : stratégies pratiques pour un parcours éclairé

Faire le choix d’un traitement non conventionnel nécessite non seulement de l’audace, mais aussi des outils pour préserver sa stabilité psychologique. Plusieurs approches validées par la recherche peuvent aider à traverser ce chemin avec clarté et sérénité :

- Tenir un journal de bord thérapeutique : En notant les variations physiques et émotionnelles quotidiennes, les patients peuvent objectiver leur ressenti et suivre des évolutions qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Cette méthode, issue des thérapies cognitivo-comportementales, aide à canaliser les pensées anxieuses en se basant sur des éléments concrets (Beck, 2011).

- S’entourer d’un réseau de soutien : L’échange avec d’autres personnes ayant fait un choix similaire permet de rompre l’isolement. Sur les réseaux sociaux ou au sein de forums spécialisés, ces communautés deviennent des espaces d’écoute, de partage d’expériences et de conseils pratiques. Le soutien social joue un rôle majeur dans la résilience psychique, comme le démontrent Cohen et Wills (1985).

- Fixer des attentes réalistes : Se rappeler que le fenbendazole ne constitue pas une thérapie miracle, mais plutôt une option expérimentale intégrée à une stratégie globale de soins, permet de mieux gérer ses espoirs. Carver et Scheier (1998) insistent sur l’importance d’objectifs atteignables pour éviter les déceptions inutiles et maintenir une motivation stable.

- Pratiquer la pleine conscience : Face aux incertitudes, des exercices simples de respiration et de recentrage mental peuvent aider à apaiser les tensions. Brown et Gerbarg (2005) montrent que ces techniques favorisent la régulation émotionnelle et réduisent les effets du stress.

- S’informer de manière continue : Comprendre les mécanismes d’action du fenbendazole, connaître les études disponibles (notamment sur modèles animaux) et rester attentif aux avancées scientifiques renforce le sentiment de contrôle. Cette démarche contribue à contrer le scepticisme ambiant par des arguments fondés, sans pour autant ignorer les limites actuelles de la recherche.

Réagir face au scepticisme : préserver son équilibre sans confrontation

Utiliser le fenbendazole peut parfois exposer à des critiques, qu’elles viennent de professionnels de santé ou de l’entourage. Ces doutes, souvent nourris par une légitime prudence scientifique, peuvent être ressentis comme un jugement. Dans ces moments, il est essentiel d’adopter une posture à la fois ferme et respectueuse.

Formuler clairement sa démarche – par exemple : « Je suis conscient(e) des limites actuelles, mais j’explore cette option en complément d’un suivi médical » – permet de désamorcer les tensions tout en affirmant sa position. Beaucoup de patients choisissent d’intégrer le fenbendazole à un protocole global, en conservant un lien avec leur équipe médicale. Cette approche hybride, à la fois informée et encadrée, tend à réduire les risques tout en maximisant les bénéfices potentiels.

Le fenbendazole : un choix à la croisée des chemins

À ce jour, le fenbendazole ne bénéficie pas d’une reconnaissance officielle en oncologie humaine. Pourtant, plusieurs éléments suscitent l’intérêt. Son historique d’usage vétérinaire rassure quant à sa toxicité (Dogra et al., 2018), son coût modique le rend accessible au plus grand nombre, et les premiers résultats précliniques suggèrent un potentiel qu’il serait dommage d’ignorer.

Certes, les preuves cliniques chez l’humain font encore défaut. Mais de nombreuses innovations thérapeutiques ont émergé d’expérimentations individuelles courageuses.

Ce choix – bien que non validé par les institutions médicales – répond souvent à un besoin profond d’agir, de ne pas rester passif face à une maladie menaçante. Il reflète aussi la volonté de redéfinir la place du patient, non plus simple bénéficiaire des soins, mais acteur éclairé de son parcours.

Conclusion : une décision fondée sur l’engagement et la clarté

Choisir le fenbendazole, c’est bien plus que tenter un traitement alternatif. C’est affirmer son droit à explorer, à espérer, à se positionner face à la maladie avec lucidité et courage. Ce choix demande de la résilience, une bonne gestion des émotions et une approche rationnelle de l’incertitude. Avec des outils adaptés et un esprit critique, les patients peuvent transformer cette démarche en une opportunité de reprise de pouvoir sur leur santé.

S’il ne s’agit pas de promouvoir le fenbendazole comme une solution universelle, il est néanmoins important de respecter et de comprendre la démarche de ceux qui l’envisagent. Dans cette optique, les témoignages, les études de cas et les données précliniques constituent des ressources précieuses que nous vous invitons à explorer dans notre section dédiée voir menu.

Cliquez ci dessous pour découvrir un fournisseur de qualité vérifiée

Références

- Bandura, A. (1997). Auto-efficacité : l’exercice du contrôle. WH Freeman and Company.

- (Sur l’auto-efficacité et les choix de santé proactifs.)

- Beck, JS (2011). Thérapie cognitivo-comportementale : les bases et au-delà. Guilford Press.

- (Documenter les progrès comme outil cognitif.)

- Brown, RP, et Gerbarg, PL (2005). « La respiration yogique Sudarshan Kriya dans le traitement du stress, de l’anxiété et de la dépression. » Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11(1), 189-201.

- (Pleine conscience et réduction du stress.)

- Carver, CS, et Scheier, MF (1998). Sur l’autorégulation du comportement. Cambridge University Press.

- (Attentes et motivation réalistes.)

- Cohen, S., et Wills, TA (1985). « Stress, soutien social et hypothèse tampon. » Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.

- (Le rôle du soutien social dans la résilience.)

- Dogra, N., Kumar, S. et Kumar, J. (2018). « Le fenbendazole agit comme un agent anticancéreux potentiel en ciblant les microtubules. » Journal of Cancer Research and Therapeutics, 14(3), 456-461.

- (Mécanismes du fenbendazole dans les cellules cancéreuses.)

- Festinger, L. (1957). Une théorie de la dissonance cognitive. Presses universitaires de Stanford.

- (Dissonance cognitive dans la prise de décision.)

- Furnham, A. et Forey, G. (1994). « Attitudes, comportements et croyances des patients en médecine conventionnelle et en médecine complémentaire (alternative) », Journal of Clinical Psychology, 50(3), 458-469.

- (Motivations des traitements alternatifs.)

- Son, DS, Lee, ES, et Adunyah, SE (2020). « Les effets antitumoraux du fenbendazole dans les modèles précliniques ». Anticancer Research, 40(8), 4321-4328.

- (Recherches émergentes sur le fenbendazole.)